王成善院士:“志在羌塘觅天问,何惧人生无人区。”

——摘自《羌塘地质》序

青藏高原被誉为地球的第三极,是地球上最高、最年轻、活动性最强的高原。由于青藏高原是地球上正在进行地质作用的“实物标本”,地质学家不吝赞誉之词,称之为“打开地球动力学大门的金钥匙”“揭示全球岩石圈形成与演化的窗口”和“检验和诞生地学新理论的天然实验室”,等等。

青藏高原已经成为地学研究领域的王冠。

一

神秘而令人向往的羌塘

羌塘在藏语中意为“北方的高地”,特指藏北高原平均海拔4700m以上的青藏高原地势最高的一级台地,是“世界屋脊上的屋脊”。地理范围包括:青藏公路以西,黑阿公路以北,昆仑山以南,西止国境线,面积约45×104km2。羌塘地区北部是无人区,面积约20×104km2,自然条件十分艰苦,高寒缺氧。内地酷暑难耐时,羌塘正值雨季,还需要披着大衣,经受风雪和冰雹的考验。

羌塘大部分地区生存条件极为恶劣,交通不便,人迹罕至,在这45×104km2 的范围内,没有县级以上行政单位,野外考察一切装备、生活物资、汽车油料配件全部要从拉萨采购,并用牵引载重汽车运进无人区。

羌塘不但具有独特的高原高寒生态系统,在很多地方还未受到人类活动的影响,大小湖泊星罗棋布,面积1km2以上的湖泊超过500个。羌塘是我国高原现代冰川分布面积最广、最大的地区,还是世界上第二大陆地自然保护区。

在野外考察中常见到健壮的野牦牛、悠闲的藏野驴、成群结队的藏羚羊、三五成群的藏原羚、轻盈的岩羊、狡猾的黄鼠狼、好奇的棕熊和黑熊,遍地的被称为“草原破坏者”的高原鼠兔,也见过极为罕见的雪豹,还有孤傲的野狼、警觉的草原狐和野兔、憨态可掬的旱獭。空中飞翔的有珍稀的黑颈鹤、看似笨拙的藏雪鸡、优美的天鹅、斑头雁、黄鸭等,人类的极少涉足使羌塘地区成为了野生动物的乐园。

羌塘地区的湖泊几乎全为咸水湖,没有鱼类,1996年在波涛湖一条入湖河中竟然发现几条孑遗的泥鳅,这是我们在羌塘工作几十年,所见唯一的鱼类,可见生命之顽强。

羌塘的植被也会受到严苛环境的限制,以高原高寒荒漠草原为主,类型简单,草场退化严重,几乎朝着不可逆方向发展,生态环境极为脆弱。

对于地质工作者,羌塘同样是天堂,由于植被稀疏,土壤化程度很低,这里的岩石是裸露的、无遮无掩,除了第四系覆盖外,对于基岩的观察,可以说是条件得天独厚。不管是地质路线观察、地质剖面测量、采集实验研究样品,羌塘地区都极有利于进行精细的地质描述。

数十年的科学实践证明,羌塘横亘于冈瓦纳大陆与扬子大陆之间,涉及许多关键性的地学科学问题,是解决青藏高原早期形成与演化的关键地区。因此,羌塘在青藏高原的地位日益突出,已经成为青藏高原地学研究王冠上的明珠。

正是羌塘地区充满神秘和未知,像一块强磁体,强烈地吸引着我们去探索和揭示青藏高原早期形成和演化的奥秘。

二

无人区的苦与乐

对于人类自身而言,羌塘不是天堂而是炼狱。羌塘地区大气氧含量极低,氧分压仅相当于平原地区的30%~50%,物理减压造成人体器官变形,长期在高原,尤其是在高海拔地区工作,会对心脑肝肾等造成永久伤害。李才教授1976—1985 年长期在藏北、羌塘地区从事1∶100万区域地质调查工作,在调回内地进行体检时,医生大吃一惊,说他长了个“牛心”!他的心脏比正常人大80%,心轴向左偏移超过70°,快要横起来了,这就是在高海拔地区长期工作给身体里留下的记录!中国科学院的一项研究表明,在5100m高原,人的工作极限是每年1个月。那么长期在青藏高原、羌塘高原从事区域地质工作的科学工作者们,他们的工作极限呢? 1975—1985年的11年间,西藏的地质工作者,还有来自中国地质科学院及四川省、河南省、陕西省等援藏人员,用鲜血和缩短生命的代价,铸就了对祖国的忠诚,对科学的忠诚,填补了当时地球上最大的地质空白,地质图上用鲜红色彩表示的花岗岩,就是地质工作者和后勤辅助人员用鲜血染红的。在高原、在羌塘,我们看到的是科技人员的付出,而这付出的背后,是对家庭、对父母、对妻子、对子女的歉疚,甚至是一辈子也无法还清的感情债,李才教授在女儿出生17个月后才第一次见面。

在羌塘无人区没有通信条件、更谈不上网络,常常几个月无法与外界联系。物资供应更无从谈起,当时在羌塘地区野外吃的是脱水菜、腌肉和罐头,记得几乎所有的蔬菜,如茄子、辣椒、黄瓜、四季豆、圆葱、西红柿、蘑菇等都是罐头,没有鲜鸡蛋,蛋粉和压缩饼干的口感实在倒胃口,但受当时的工资所限,即使这些也常常吃不起。时至今日,羌塘的状况有所改善,真正无人区的范围有所缩小,人类活动区域较20世纪70、80年代向北推移约100km,原来的双湖办事处已经升级为县级行政单位,当时全国最大的县——申扎县(十几万平方千米),划分为申扎县、尼玛县和双湖县。

20世纪羌塘的路是地质人走出来的,挖出来的,通行条件几乎为零!1983年7月从革吉县的碱水湖西行到新藏公路,320km,3辆车,11个人,走了8天7夜,其中1天只前进了200m,陷车无数次,最严重的是解放30牵引车竟然陷车深达1.4m。当望远镜中看到新藏公路沿线的电线杆时,大家流下激动的热泪,到了新藏公路上,全体鸣枪庆祝。2008年8月18日,我们团队所有的车辆全部陷入果干加年山南坡约200km2范围内,包括东风240牵引车,至今我们还保留每年的这一天不上山的规矩。中国地质大学某团队曾经在羌塘里面一次陷车挖10天,成都地质矿产研究所的雍永源先生创造了一次野外期间,因为陷车在野外当16次“团长”(因陷车在车内过夜称之为“团长”)的记录!陷车挖车是羌塘从事地质工作的必修课,地质人员、司机全都是百炼成钢的高手。成都理工大学一名教授曾经说过一句“至理名言”:在羌塘搞地质,以挖车为主,搞地质为辅!同时因为我们不走“人道”,汽车特别费轮胎,最短的轮胎使用记录是600千米,2012年,我们团队就换了26条越野轮胎。

在青藏高原,在羌塘地区,为揭去神秘的面纱,成百上千的地质工作者和他们的辅助人员,一代接一代默默地付出、一代接一代无求的奉献。我们吃的苦、遭的罪只是很小很小的一部分。我是幸运的,四十年过去了,今天还活跃在青藏高原、活跃在羌塘地区。

在这样艰苦的地区,从事这样艰苦的工作,为什么还乐此不疲呢?我们这代人是新中国教育培养的知识分子,长期接受党的教育,从小就立志为祖国建设服务,把祖国的需要视为自己的志向。作为一名科学工作者,对探索未知充满无限的向往。羌塘作为解决青藏高原冈瓦纳和欧亚两个大陆界线的关键地区,一直是我关注的首选,能够在基础研究领域有所建树,是我永远的追求、永远无憾的追求。多年来一直有人问同样的问题:当初你自愿到西藏,后悔过吗?以上就是我的回答。

不断取得的成果给我们带来喜悦,吃的苦、遭的罪,带来丰厚的回报。阅历的丰富是人生宝贵财富,牧马羌塘使我们的心胸更加宽广。

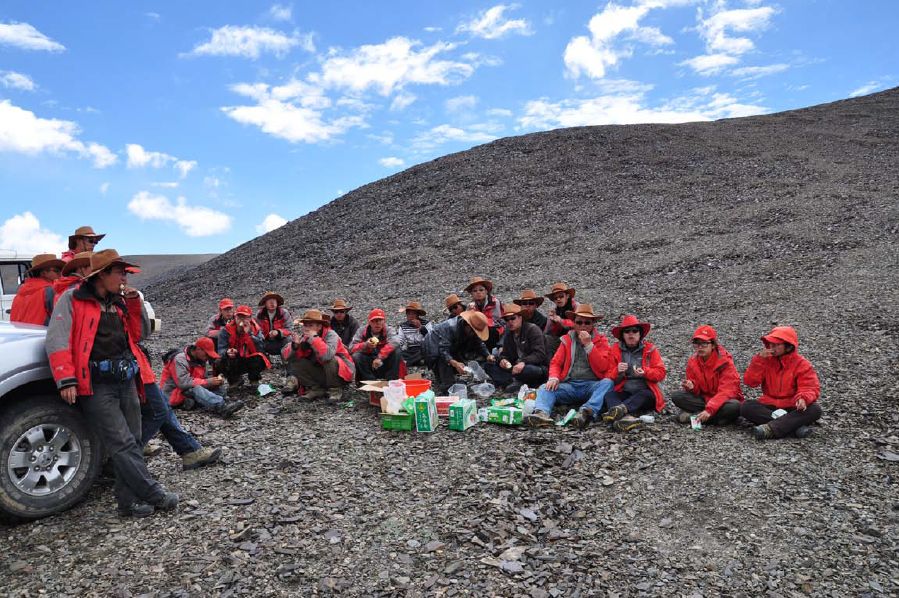

以下照片记录了我们在羌塘工作和生活的片段。

2012年,威武的科研团队在尼玛县中仓乡集结,准备进军羌塘无人区

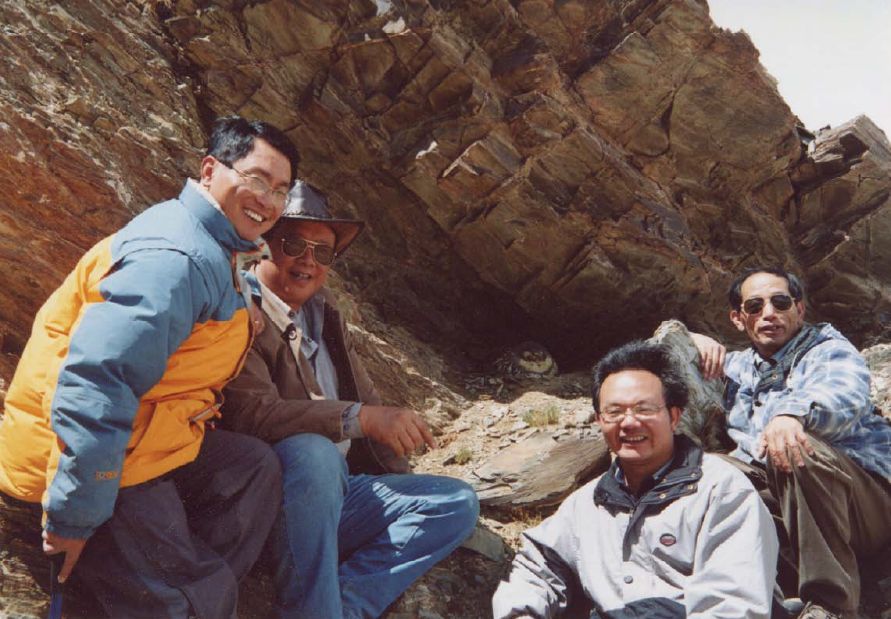

2003年7月,李才(右)、徐锋(左)、黄小鹏、嘎玛晋美开着北京狂潮吉普,登上玛依岗日海拔5877m山脊

羌塘中部的角木日,李才(左)与黄小鹏(右)在野外观察蛇绿岩

羌塘中部果干加年山南侧的基地海拔4900m,右下角为自建的温室

早晨的基地,炊烟袅袅升起,新的一天开始了

2005年,尼玛县玛依岗日母爱山与成都地质矿产研究所老所长潘桂棠(右一)等合影

在改则县桃形湖发现蛇绿岩堆晶辉长岩时的喜悦

越野车陷在江爱藏布中,远景为海拔6266m的玛依岗日

这次陷车至少搬了10吨石头,用了整整9个小时

老师与学生们在野外研讨地质问题

在帐篷中研讨地质问题

在海拔4900m 的羌塘果干加年山南侧大沙河基地搭建温室

创造羌塘无人区种植蔬菜记录

(照片中的美女为李才教授的贤内助徐锋老师)

野外生活,吉林大学帐篷食堂

野外工作午餐——艰苦与欢乐

2012 年8 月1 日,项目团队全体成员登上海拔5917m 的长梁山,解开了这个黑山的奥秘,了却几十年的夙愿

三

羌塘地质调查史:几代人不懈的接力

羌塘地区是青藏高原开展地学研究最晚的地区,区域地质调查大体分为4 个方面,专项地质调查则以油气调查为主。

1. 区域地质调查与综合研究

(1)1∶100万地质调查(1979—1987)

涉及羌塘范围的1∶100万地质调查仅有改则和日土两个图幅,范围是北纬32°00′—36°00′、东经84°00′—96°00′,涵盖了整个羌塘地区,填补了我国陆域最大的一块地质空白,由西藏地质矿产局区域地质调查大队主持完成。经过8年的艰苦努力,初步建立了地层系统和总体构造格架,初步查明岩浆岩的分布、产状、岩石类型及地球化学特征及其时代。填图单元多划分到组,部分划到群,有一大批新发现、新进展和新突破,资料翔实可靠,其成果一直被后继研究者引用。

(2)1∶25 万地质调查(1999—2006)

1999年中国地质调查局开展了“新一轮国土资源大调查”专项,组织了全国24省市区的地质调查队伍和科研院所,每年近千人的队伍,于2006年全面完成了青藏高原112幅1∶25万比例尺的地质调查,面积达181×104km2。涉及羌塘地区大约22个1∶25 万图幅,全面完成中比例尺地质调查覆盖,取得了大量原创性的资料,极大地丰富了羌塘的地质信息,很多领域有重大进展和突破,而且在实践中培养了一大批地质精英,为青藏高原的基础地质研究和人才梯队建设,奠定了坚实基础。

(3)1∶5万地质调查(2008年至今)

羌塘地区1∶5万地质调查始于2008年,重点部署在成矿远景区和解决重大基础地质问题的关键部位。与羌塘有关联的主要部署在班公湖-怒江缝合带北侧,羌南-保山板块的南缘,由西藏、江西、四川等省(自治区)的地质调查部门、吉林大学、中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)等单位开展调查工作。同时在羌塘的核心地区部署了少量项目,由吉林大学和中国地质大学(北京)两个单位承担。在矿产资源和青藏高原早期形成演化领域取得重大进展和突破。

(4)青藏高原全面的综合集成研究(2006—2010)

由成都地质调查中心牵头的“青藏高原基础地质调查成果集成和综合研究”,在1∶25万青藏高原全覆盖的基础上,开展集成与综合研究,编制了新版的青藏高原及邻区地质图等系列图件,出版系列专著,这些成果代表了青藏高原当今基础地质研究的最高水平,其中羌塘地区的基础地质研究程度提高最为显著。

2. 专项地质调查

20世纪70年代以来,中国科学院、中国地质科学院、西藏自治区地质矿产局、成都地质矿产研究所、高原地质调查大队、中国石油天然气总公司青藏油气勘探项目经理部等单位,对青藏高原进行了综合性和不同的研究与调查。重力、航磁、大地电磁测量、地震等工作均不同程度涉及羌塘地区。20世纪80年代以来,先后有李才、李曰俊、邓万明、丁林、邓希光、范影年、李亚林、翟庆国等专家和学者在羌塘做过科研工作,并有论文或专著发表。20世纪90年代至2004年,羌塘地区遭到内地淘金客疯狂的采掘,地表植被系统、水系遭到严重破坏和污染。

大规模的羌塘油气地质调查分为两次:1994—1998年,由中国石油天然气集团公司青藏油气勘探项目经理部组织进行的全西藏的油气调查,羌塘盆地是重点,投入大量人力物力,1998—2001年进行了全面总结,出版了系统的专著,对后期羌塘地质研究,尤其对油气地质研究具有重要的价值;20世纪以来,在中国地质调查局油气资源调查中心资助下,以成都地质调查中心为主,对羌塘盆地、伦坡拉盆地开展重点区块的深入研究,目前工作正在进行。

羌塘的区域性地质工作同样遵从循序渐进的客观规律,虽然起步很晚,但是由于其特殊的大地构造地位,已经成为炙手可热的热点和焦点。作为羌塘地区执着的地质研究者、亲历者,看到羌塘地质研究程度的快速提高,羌塘的地质地位越显突出,青藏高原地学研究领域这颗王冠上的明珠越发璀璨,心情越发激动。回想从事羌塘基础研究几十年,羌塘地质从空白走向繁荣,几代人的付出,后来者接过地质锤,在前人工作基础上,敲出了寒武纪—二叠纪蛇绿岩,敲出了蓝片岩榴辉岩高压变质带,敲出了上千千米的火山岩浆弧,敲出了洋岛岩石组合,敲出了横亘于两个大陆之间的龙木错-双湖-澜沧江洋。

四

编写分工与致谢

1. 编写分工

第一章,李才、徐锋执笔;第二章,解超明、刘一鸣执笔;第三章,李才、解超明、范建军、彭虎、江庆源、徐建鑫执笔;第四章,吴彦旺、翟庆国执笔;第五章,胡培远、陈景文、张天羽执笔;第六章,王明执笔;第七章,张修政、翟庆国、董永胜执笔;第八章,胡培远、范建军、黄小鹏执笔;第九章,吴浩、江庆源执笔;第十章,刘一鸣、彭虎执笔;第十一章,李才执笔。全书由李才、徐锋统纂,插图、照片由徐锋审核,参考文献由张天羽、刘一鸣、范建军等博士审核。

2. 致谢

羌塘地区自然条件和生存条件十分艰苦,在这样的地区开展区域性地质调查面临难以想象的困难。

科研团队精诚协作,克服自然条件恶劣等不利因素,以乐观的心态迎接大自然的考验。羌塘的基础地质研究,始终得到了中国地质调查局、国家自然科学基金委员会、成都地质调查中心、西藏自治区地质矿产勘查开发局、西藏自治区国土资源厅、西藏自治区地质调查院、中国地质调查局拉萨野外工作站等单位领导和同仁的大力支持和指导。同时当地政府和改则县、尼玛县、双湖县纯朴的牧民为我们提供了诸多方便与支持。成都地质矿产研究所老所长潘桂棠先生、丁俊所长、西南项目办齐先茂,中国地质调查局庄育勋、翟刚毅、于庆文、毛晓长,成都地质调查中心王全海、王立全、耿全如、尹福光、雍永源、李生、刘波、许红霞,西藏自治区地质调查院刘鸿飞、蒋光武、徐开锋、贺丽、李新涛,西藏自治区区域地质调查大队曾庆高、穆元皋,拉萨野外工作站李全文,《地质通报》刘志刚,成都理工大学朱利东,中国航空物探遥感中心杨日红,中国地质科学院纪占胜等,给予了很多帮助和指导。先后参加羌塘科考活动的还有张以春、杨德明、王天武、程立人、武世忠、吴水忠、黄小鹏、陈寿铭等,一并致谢。

样品测试工作得到了中国地质大学(北京)科学研究院实验中心、中国地质科学院离子探针中心、中国科学院地质与地球物理研究所、中国科学院南京地质古生物研究所、中国科学院地球化学研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国地质科学院地质研究所、中国地质科学院矿产资源研究所、国家地震局地壳应力研究所,河北省区域地质调查研究院实验室、河北省廊坊市宇能岩石矿物分选技术服务有限公司、吉林省长春市九台地质五所、西藏和鑫图文制作中心、白兰图文设计工作室等单位的帮助和支持。

“兵马未动,粮草先行”。在羌塘无人区开展地质工作,后勤保障显得尤为重要。在20多年的科学实践中,后勤辅助人员陈爱民、任世东、王国徽、谢兴望、李新涛、嘎玛晋美、桑布、索朗边巴、益西贡布、多吉等付出了辛勤劳动和智慧。

十分感谢羌塘地质开拓者之一的王成善院士在百忙之中为本书作序。特别要感谢的是吉林大学地球科学学院,这是我们的坚强后盾,在最艰难的时期,是孙丰月院长给了我们支撑下去的信心和勇气;吉林大学地质调查研究院和张兴洲院长为我们提供了尽可能的支持,并创造便利条件。

特别感谢国家自然科学基金委员会和中国地质调查局对羌塘地质研究的持续资助。

再次对上述单位和个人的支持、帮助和贡献表示最诚挚的感谢,对所有参加数十年羌塘地质调查和研究的科研人员、后勤辅助人员致以崇高的敬意,向本书所有参考、引用文献的作者致谢。

(上文为《羌塘地质》第一章内容,略有修改)

本书由地质出版社出版发行,责编为刘亚军、田泽瑾、吴金键等,字数为135万字(含插图463幅、表格155个)

目 录

序

第一章 铸就对祖国和科学的忠诚(前言)

第一节 神秘而令人向往的羌塘

第二节 无人区的苦与乐

第三节 羌塘地质调查史——几代人不懈的接力

第四节 编写分工与致谢

第二章 羌塘的基底——板块的“根”

第一节 基底性质与时代是板块的“根”

一、晋宁运动

二、泛非运动

第二节 羌塘基底研究历史与现状

一、羌塘周缘基底特征

二、羌塘基底性质研究现状

第三节 羌南-保山板块基底特征

一、都古尔地区

二、安多地区

第四节 羌北-昌都板块基底特征

一、基底岩石基本地质特征

二、区域对比及其构造意义

第五节 存在问题与研究展望

一、存在问题

二、研究展望

第三章 两个大陆边缘的沉积记录

第一节 概述

一、两个大陆边缘的古生代—三叠纪沉积特征

二、地层、古生物研究简史

第二节 古生界——两个大陆边缘沉积

一、羌南-保山地层区(亲冈瓦纳型沉积区)

二、羌北-昌都地层分区(亲扬子型沉积区)

第三节 三叠系——两大陆汇聚过程的沉积记录

一、羌南地层分区

二、羌北地层分区

第四节 龙木错-双湖-澜沧江板块缝合带上的三叠系

一、上二叠统—下三叠统月亮湖岩群

二、望湖岭组(T3w)

第五节 两个大陆边缘沉积的性质与认识分歧

一、时间演化的三个阶段

二、羌塘沉积建造的三个特点

三、争议与分歧

第四章 龙木错-双湖-澜沧江洋洋壳残余——蛇绿岩及相关岩石组合

第一节 蛇绿岩概述

一、蛇绿岩概念

二、蛇绿岩分类

三、羌塘地区蛇绿岩研究现状

第二节 寒武纪蛇绿岩

一、野外地质特征

二、岩石学特征

三、锆石U-Pb 同位素年代学

四、地球化学特征

五、小结

第三节 奥陶纪-志留纪蛇绿岩

一、野外地质特征

二、岩石学特征

三、锆石U-Pb 同位素年代学

四、地球化学

五、小结

第四节 泥盆纪蛇绿岩

一、地质特征及岩石学特征

二、锆石U-Pb 同位素年代学

三、地球化学特征

四、放射虫硅质岩

五、小结

第五节 石炭纪蛇绿岩

一、野外地质特征

二、岩石学特征

三、锆石U-Pb 同位素年代学

四、地球化学特征

五、小结

第六节 二叠纪蛇绿岩

一、野外地质特征

二、岩石学特征

三、锆石U-Pb 同位素定年

四、地球化学特征

五、小结

第七节 羌塘中部的洋岛岩石组合

一、羌塘中部的洋岛出露状况

二、早二叠世鲁谷洋岛岩石组合

三、晚二叠世—早三叠世天泉群岛

四、中三叠世达不热洋岛

五、洋岛与大洋演化

第八节 龙木错-双湖-澜沧江洋演化历史

一、龙木错-双湖-澜沧江洋

二、龙木错-双湖-澜沧江板块缝合带的东/南延伸

三、龙木错-双湖-澜沧江洋演化历史

第五章 羌塘中部古生代花岗岩

第一节 羌塘古生代花岗岩概述

第二节 野外产状及岩石学特征

一、奥陶纪花岗岩

二、石炭纪花岗岩

第三节 锆石U、Pb、Hf 同位素研究

一、样品测试方法

二、锆石U-Pb 同位素年代学

三、锆石Hf 同位素

第四节 全岩地球化学特征和Sr-Nd 同位素研究

一、样品测试方法

二、奥陶纪花岗岩

三、石炭纪花岗岩

第五节 岩浆源区与构造环境

一、奥陶纪花岗岩

二、石炭纪花岗岩

第六章 石炭纪—二叠纪基性岩浆事件——地幔柱?

第一节 基性超基性岩石的研究历史及现状

第二节 基性超基性岩石的产状及岩石学特征

一、基性超基性岩的展布

二、基性岩墙的产状及岩石学特征

三、玄武岩的产状及岩石学特征

四、超基性岩石的产状及岩石学特征

第三节 基性超基性岩石的年代学

一、基性岩墙锆石LA-ICP-MS 年代学

二、前人对基性岩墙进行的年代学工作

三、玄武岩及苦橄质岩石的形成时代

四、基性岩墙锆石Hf 同位素

第四节 基性超基性岩石的地球化学特点

一、地球化学方法简介

二、基性岩墙的地球化学特点

三、玄武岩的地球化学特点

四、苦橄质岩石的地球化学特点

第五节 基性超基性岩石的成因

一、古特提斯洋演化初期裂解阶段的产物?

二、夭折的大洋化过程?

三、地幔柱活动的产物?

四、基性超基性岩石的地幔柱成因探索

第六节 地质意义

一、晚古生代地幔柱活动与冈瓦纳大陆北缘裂解

二、基性超基性岩石的形成过程对古板块运动的反演

第七节 存在的问题及展望

第七章 羌塘变质岩与变质作用

第一节 概述

第二节 变质沉积岩

一、浅变质层状岩系

二、香桃湖片岩

第三节 羌塘低温高压变质带

一、羌塘低温高压变质带研究意义及现状

二、野外地质特征

三、岩石学及矿物学

四、同位素定年

五、变质演化历史

六、地球化学及同位素特征

第四节 高压麻粒岩及其伴生岩石

一、概述

二、野外产状及岩石组合

三、岩相学及变质期次划分

四、矿物学及变质作用

五、同位素定年研究

六、地球化学特征

七、讨论

第八章 三叠纪火山岩浆弧

第一节 三叠纪火山岩浆弧概述

第二节 野外产状及岩石学特征

一、羌塘菊花山地区

二、藏东类乌齐地区

第三节 锆石U、Pb、Hf 同位素和微量元素研究

一、样品测试方法

二、锆石U-Pb 同位素年代学

三、锆石稀土元素

四、锆石Hf同位素

第四节 全岩地球化学特征

一、样品测试方法

二、全岩地球化学分析结果

第五节 岩浆源区与构造环境

一、羌塘菊花山地区火山岩和闪长岩

二、羌塘菊花山地区花岗岩

三、唐古拉-类乌齐地区花岗岩

第六节 构造意义

一、菊花山-唐古拉-类乌齐火山岩浆弧的时代与分布

二、龙木错-双湖-澜沧江洋的三叠纪构造演化

三、菊花山-唐古拉-类乌齐火山岩浆弧的南向延伸

第九章 晚泥盆世—早石炭世火山弧

第一节 野外产状与岩相学

第二节 时代依据与Hf 同位素特征

第三节 岩浆源区与成岩过程

一、玄武岩

二、安山岩

三、英安岩/ 流纹岩

第四节 深部动力学机制

第十章 羌塘中部长梁山地区扬子型岩片的就位机制

第一节 问题的提出

一、研究现状

二、冈瓦纳型沉积

三、扬子型沉积

第二节 韧性剪切带的构造特征

一、第一期变质变形

二、第二期变质变形

第三节 运动学及动力学特征

一、有限应变分析

二、EBSD石英组构特征

三、剪切带涡度学分析

第四节 韧性剪切带活动时限

第五节 韧性剪切带形成过程及扬子型沉积就位机制

第十一章 羌塘情结——梦想与寄托

一、谈谈梦想

二、谈谈寄托

三、暂时画不上句号的几个羌塘地质问题

参考文献

免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。